В нашем разговоре Галина Степановна Макарова, библиотекарь, потомок рода одних из первых государевых ямщиков, поделилась интересными живыми страницами ямщицкой культуры: особенностями старинного свадебного обряда приленских ямщиков. На свадьбах до сих пор используются некоторые его элементы! Совместное проживание пашенных крестьян и ямщиков породило свой свадебный обряд, который формировался в продолжении XIX века и до сих пор сохранил свои особенности.

«Наши предки-ямщики за долгие годы совместного проживания с местным населением восприняли многое из материальной культуры якутов. Ямщики стали говорить на якутском языке, сохранив, однако свою национальную самобытность – фольклор приленских ямщиков и главное свои обычаи и обряды. Как нигде, в Хангаласском улусе, в нашем селе Едей (расположено на левом берегу реки Лена и находится на 180 км. от улусного центра г. Покровск) сохранились особенности старинного свадебного обряда приленских ямщиков», — говорит Галина Степановна. Далее публикуем фрагменты ее статьи, посвященной ямщицкому фольклору.

Свадебный обряд – одно из ярких и значительных явлений народной культуры. Причитания, свадебные, величальные песни, разнообразные шутки и приговорки, элементы театрального действия, определенные ритуалы – все это имело особый смысл для содействия заключению брака, благополучию семьи и её будущей жизни.

Еще в начале XIX века Г.В. Ксенофонтов записал, как проводилась свадьба в Хангаласском улусе: «Свадьба играется дня три-четыре. Тысяцкий — распорядитель пира. Свахи со стороны невесты и со стороны жениха». Далее Г.В.Ксенофонтов указывает этапы свадьбы: сватовство, девичник, свадьба с венчанием.

Как правило, свадьбы устраивались зимой или осенью, что было связано с окончанием осенних крестьянских работ. В те далекие года парни-женихи обычно искали невесту из другого села или деревни за 100-150 верст. Чтобы выбрать невесту, жених в деревне невесты организовывал вечерку (посиделки), где собирались парни и девицы. Тогда особо была распространена игра в фантики, сущность которой заключалась в том, чтобы поближе познакомить парней и девушек. Вечерка сопровождалась массовыми танцами, плясками под гармонь. Если на этой вечерке-смотрине парень-жених найдет по желанию своего сердца, какую- нибудь девицу, его родители засылают сватов к родителям невесты. Сватами могли быть близкие родственники жениха или его родной отец.

С выбора невесты и начинался первый этап свадьбы – предсвадебный, состоящий из таких моментов и действий: выбор сватов и тысяцкого, сватовство, сговор, смотрины невесты и девичник.

Как же проходило сватовство? Когда сваты приходят к родителям невесты, хозяева по принципу гостеприимства собирают на стол угощения. А сваты, в частности, тысяцкий, начинают разговор словами: «У вас товар, у нас купец, у вас красна девица, у нас же добрый молодец». И за столом начинается разговор о качествах жениха и невесты. Обычно невеста, когда идет разговор родителей со сватами, за стол не садится. Когда родители приходят к согласию о выдачи замуж дочери, ее приглашают и задают вопрос, больше для порядка: согласна ли она выйти замуж за этого парня. Независимо от того, какой будет ответ дочери, родители уже решают судьбу её – быть или не быть ей женой прибывшего жениха.

При согласии начинаются переговоры, сколько будет дано приданого за невестой и сколько в виде калыма должны дать родители жениха. Приданое, кроме хозяйственного обихода, состояло из скота, а калым выдавался деньгами, одеждой для невесты, кушаньем для организации девичника. После этой процедуры родители невесты приглашают родственников и всех близких соседей на рукобитие – собирают угощение на стол, во время чего договариваются о сроке свадьбы. Обычно этот срок должен быть не менее одного года. Между помолвкой и свадьбой родители невесты могли приглашать жениха к себе на работу: на обмолоть хлеба, заготовку дров на зиму и т.д. Как рассказывала наша односельчанка Е.Е.Филиппова, «просватают – месяц открыто гуляешь с женихом. А до этого гуляли скрытно».

К наступлению срока свадьбе обе стороны загодя готовят лошадей, которые будут привлечены на свадебный поезд. Лошадь должна быть запряжена наборной выездной упряжью, заранее начинаются до блеска металлические части сбруи и низко опускаются подвески украшения упряжи. На дуге должно быть три колокольчика, тоже начищенные до блеска, а дуга обвивается цветной лентой, гриву лошади переплетают разноцветными лоскутками материи или ленты.

Родители невесты готовят девичник, часть продуктов привозит жених. Девичник проводится у невесты. Жених в этом случае присутствует. На девичнике подруги, соседские девушки одевают невесту: в её косу вылетают множество разноцветных лент и лоскутков ткани. За стол вначале садятся девушки и оплакивают выбывшие из их среды подружек. После чаепития расплетают косы невесты и поют песню «Сокол-батюшка»:

Сокол-батюшка,

Сундучка-то калачи,

Перинка-то пуховой,

Наволочка ситцевой, ситцевой,

Волоса стоили

Сто рублей, сто рублей,

Открывайте сундучка, сундучка,

Доставайте по рублю, по рублю!

Уж ты стан столбовой, столбовой!

С нами,

С нами красна девица,

Красна девица,

Подойди-ка ко мне,

Вы хватайте её, хватайте её,

Свети, (называется имя и отчество невесты).

Исполняя эту песню, подружки невесты кладут расплетенные ленты и лоскутки на поднос, туда же кладут подарки женихи – обычно карамель, штучные пряники, которые затем раздаются присутствующим девушкам. После этого девушки освобождают стол и сажают близких, родных, соседей, приглашенных. Начинается гуляние – проводы невесты. Здесь исполняются хороводные вечерочные песни: «Летели две птички» и «В хороводе были мы» (их текст более объемный, он — в завершении статьи).

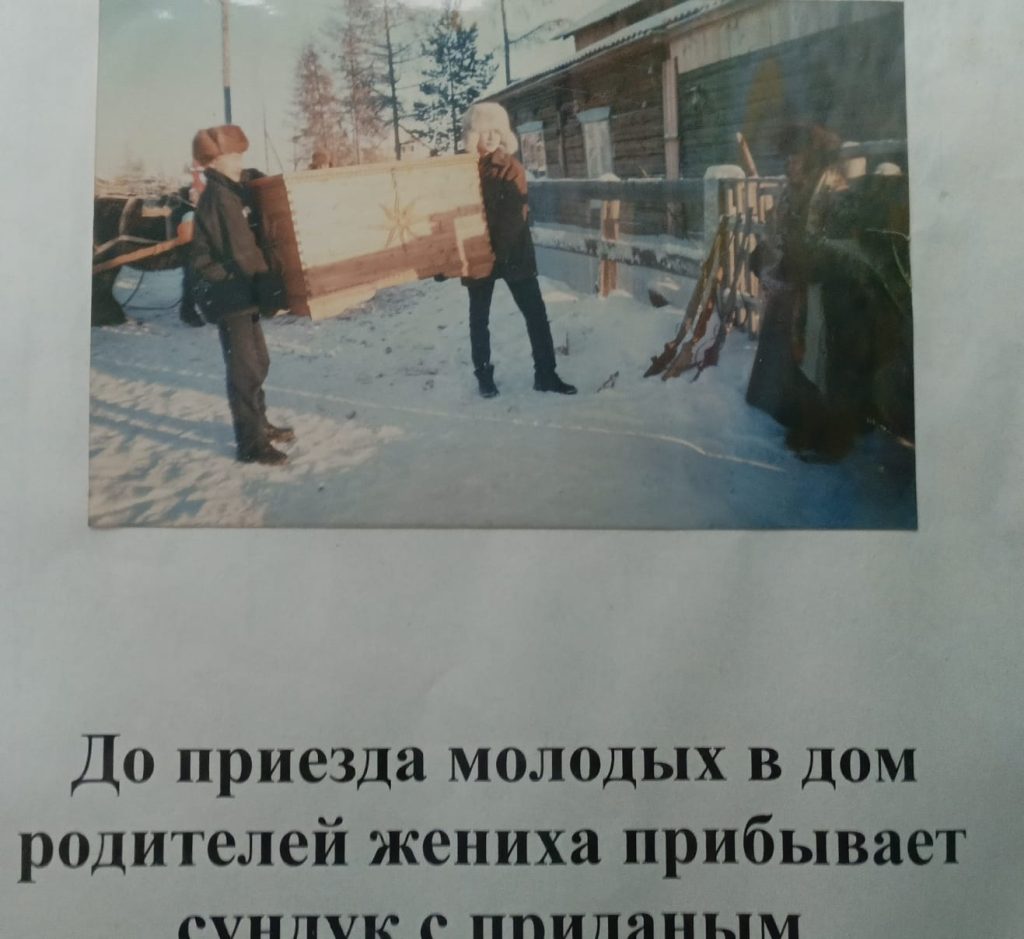

По окончании гуляний родители невесты выносят сундук с ее приданым и открывают его. Все пришедшие на девичник кладут туда свои подарки: кто платки, кто деньги, посуду и вещи домашнего обихода. Затем сундук выносится и ставится на разукрашенные сани.

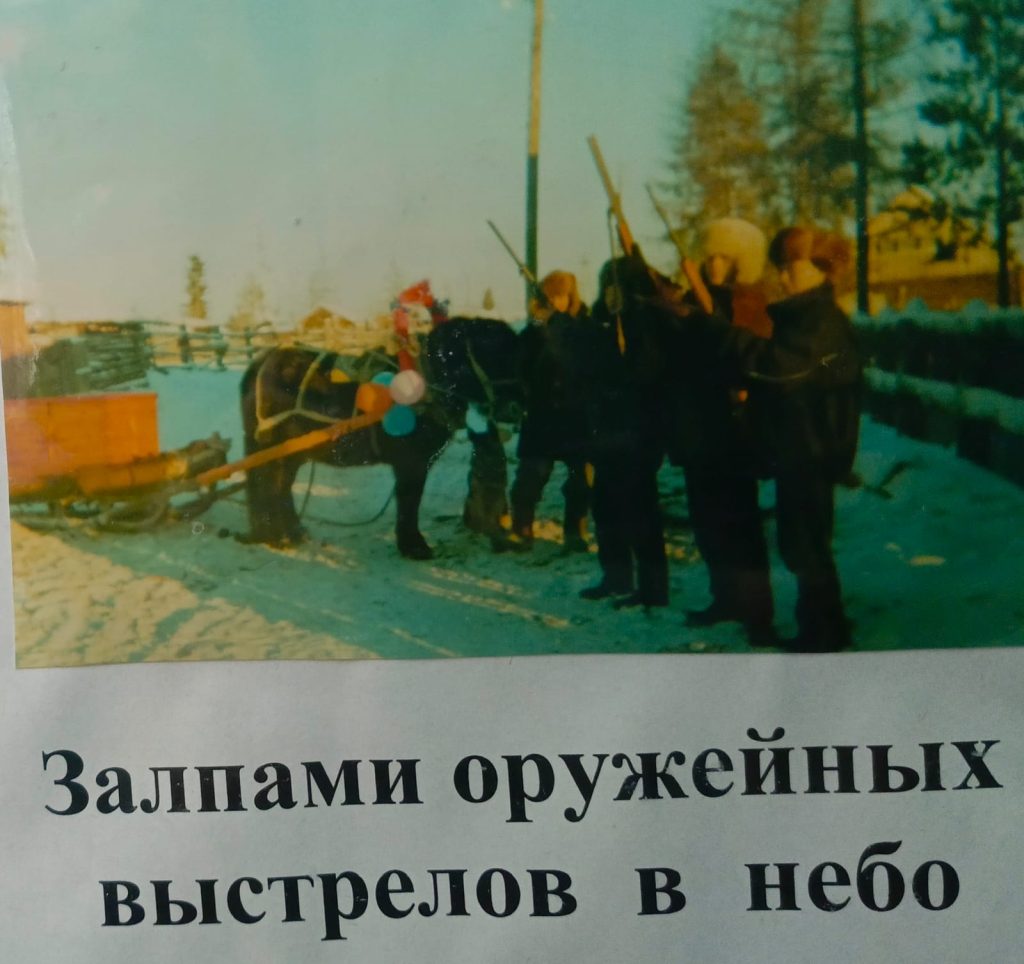

Второй этап свадьбы, собственно, свадебный день, начинается целым рядом обрядов, происходящих в доме жениха и невесты: благословение жениха и невесты родителями сборы свадебного поезда, передача приданого невесты и родителям жениха, встреча молодых, свадебный пир. Свадебный поезд из дома невесты движется следующим порядком: лошадь с сундуком, управляемая подростком (братом невесты или кем-то другим из её родных) идет впереди, а за ними едут родители и приглашенные гости со стороны невесты. По мере приближения свадебного поезда ко двору жениха его встречают салютом из ружья 10-15 холостыми выстрелами в воздух (для отпугивания злых духов). Молодожены под руку идут до крыльца по дорожке, застеленной зеленым сеном. Когда родители жениха встречают их, в руках у отца – икона, у матери – хлеб и соль. Они у порога дома благословляют и ведут молодоженов в дом. В этот момент и до этого ещё молодых осыпают зерном (признак благополучия и богатства) поют свадебную обрядовую песню «Ой, при лужке, при луне» (текст прилагается).

По обычаю до свадьбы выпекается дома как у жениха, так у невесты, особой цилиндрической формы хлеб из муки крупчатки, что назывался куличом, и сладкий пирог. Готовят особое блюдо «Два глухаря». Эти изделия украшаются разноцветными бумажными и лоскутными цветами и в первый день свадьбы выставляются на стол, за которым сидят молодожены. Начинается свадебное пиршество, которое продолжается три, четыре дня и дольше, исходя из возможностей родителей жениха.

Первый день жених и невеста садятся у переднего торца стола – их чествуют приглашенные. На свадебном пиру не умолкают веселые шутки, смех, русские народные песни; пляшут веселую кадриль, русскую задорную пляску и частушки, водят нескончаемые хороводы.

На второй день свадьбы начинается третий этап – послесвадебный, с ритуалом утреннего пробуждения молодых, свадебного стола молодых, где хозяева выступают сами молодые. Они должны показать, на что они способны, как могут вести угощение – пиршество. На заключительный день свадьбы снимаются украшения с хлеба и дичи. Жених с невестой разрезают их на кусочки и преподносят каждому гостю (символ умения хозяйствовать).

Н.М. Филиппов из нашего села (1903 г.) тоже рассказывал о свадебном обряде. Интересно то, что вместо кур, которые являются обязательным ритуальным блюдом на русской свадьбе в Центральной России, здесь готовили дикую птицу. Как известно, курица в русском обряде имеет значение благополучия. В Приленье куры появились позже, поэтому их заменили глухарями или утками, которых можно было заготовить заранее.

Свадебное пиршество продолжается, обе стороны веселятся, радуются от души за создание новой семьи, раз от раза повторяется короткая обрядовая песня «А мы просо сеяли, сеяли»:

А мы просо сеяли

А мы просо сеяли, сеяли,

Ой-ди ладо, сеяли, сеяли.

На третий день тысяцкий мог устроить у себя дома праздничный ужин с приглашением сватов со стороны невесты. Так свадебное пиршество могло продолжится до недели. Но ровно через неделю молодым полагалось посетить дом родителей невесты с угощением. Родители невесты встречали молодых, и за семейным столом шел разговор о новой семье.

Интересно, что в деревнях, находящихся далеко от церквей, свадьбу обычно проводили без венчания. Молодожены венчались после свадьбы через полгода или меньше — за много верст специально ездили в церковь или же венчались в домашних условиях, когда приезжал в деревню священник прихода по случаю церковного праздника и т.д.

Девицы того времени были скромные, набожные, высоконравственные. Не флиртовали, соблюдали чистоту своей совести, свято хранили свою девственность, что строго поддерживалось общепринятыми обычаями старого поколения общества.Если какая нибудь девушка была легкомысленной, гуляла, на неё ложились несмываемый позор и презрение общества. Ворота её дома могли тайком, ночью помазать дегтем, тогда эту девушку никто сватал.

Прежде свадебный обряд был очень сложным и дорогостоящим и длился порой несколько недель. Еще в прошлом веке он начал сокращаться. И сегодня из поколения в поколение передается уникальная культура приленских ямщиков. В нашем селе Едяй с 1984 года действует старорусский фольклорный народный коллектив «Вечерка» под руководством Антонины Ильиничны Калыткиной. Основой репертуара данного коллектива являются традиционные песни приленских ямщиков, в частности бывших почтовых станций Ат-Дабан и Ой-Муран. Здесь есть и посиделочные, хороводные, солдатские и обрядовые песни, в том числе и свадебный, который включает в себя многие обычаи и традиции русского народа, как например сватовство, выбор тысяцкого, подготовка приданого невесты, свадьба в доме жениха, где на столе стоят заранее приготовленные с обеих сторон жениха и невесты хлеб и дичь, украшенные ленточками и цветами. До приезда молодых в дом родителей жениха прибывает сундук с приданым. Его же выкупают. Затем на украшенных лошадях прибывают молодые, сваты, их встречают хлебом и солью, залпами оружейных выстрелов в небо, осыпают зерном, поют те же старинные свадебные обрядовые песни: «Ой, при лужке, при луне», «А мы просо сеяли, сеяли», хороводные песни «Летели две птички», «В хороводе были мы». Третий день – день молодых, когда молодые угощают своих родных хлебом и дичью.

Самобытный русский свадебный обряд, прошедший долгий путь развития в основных чертах до конца XIX века, подтверждал устойчивость народных традиций и обычаев. «Народ — по словам В.Г. Белинского – крепко дорожит обычаями, как своим священнейшим достоянием». Несмотря на сокращения, свадебный обряд, сохранившийся до наших дней, имеет неповторимую самобытность и душевную искренность.

Лексикон обряда:

Сваты и свахи – организаторы сватовства, почетные гости.

Тысяцкий – самый почетный гость, распорядитель пира.

Дружки – распорядители, увелиселители на свадьбе.

Подруги невесты –оберегающие девушки невесту, от происков жениха, сватов.

Сватовство – это предварительный запрос, засыл сватов в дом невесты о возможности будущей свадьбы.

Сговор – вечер помолвки жениха и невесты.

Девичник – день прощания невесты со своими подругами, родными, семьей и т.д.

Свадебный пир – «княжий» стол жениха и невесты.

Свадебный каравай – хлеб цилиндрической формы (символ благополучия).

«Два глухаря» — дичь разукрашенная бумажными и лоскутными цветочками (символ богатства и благополучия семьи).

Выстрелы из ружья – ритуал отпугивания злых духов.

Хороводная песня гуляний:

Летели две птички

Летели две птички

Ростом невелички,

Черновая моя,

Чернобровая моя.

Как они сидели

Сели-посидели

Черновая моя,

Чернобровая моя.

Как они вставали

Встали полетели

Черновая моя,

Чернобровая моя.

Как они прощались

Крепко обнимались

Черновая моя

Чернобровая моя.

В хороводе были мы

В хороводе были мы,

В хороводе были мы,

Что нам надо видели,

Видели, видели.

Мы видали парочку,

Мы видали парочку

Парочку, парочку.

Встань, парочка развернись

Левой, правой развернись

Развернись, развернись.

Хоть немножко пританцуй,

Пританцуй, пританцуй.

Кого хочешь выбирай, выбирай.

Ой, при лужке при луне

Ой, при лужке, при луне

При знакомом табуне

Конь гулял на воле

«Ты гуляй, гуляй, мой конь,

пока не споймаю

как споймаю, зауздаю

шелковой уздою».

Вот поймал парень коня,

Зауздал уздою

Тронул шпорой под бока,

Конь летит стрелою.

Ты лети, лети мой конь

Лети-торопися

Против милого дворца,

Конь остановился,

Конь остановился,

Ударь копытами,

Чтобы вышла красна девица,

С черными бровями.

Но не вышла красная девица,

Вышли её мать и отец:

«Здравствуй, здравствуй, милый зять,

пожалуйте в хату».

«А я в хату не войду,

войду во светлицу

разбужу я крепкий сон

красную девицу!»

Красная девица встала,

сон свой рассказала,

правой ручкой обняла,

крепко целовала.

Яна Сенькина

Межрегиональный проект «Ямщицкий перезвон от Удмуртии до Якутии», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив